Lo mejor es mostrar algo de decencia

Exhibición de cadáveres en museos de la Quebrada de Humahuaca.

Acaso haya sido circunstancial. En el sentido de que no es estructural. O tal vez sí sea estructural. Y se manifestó a través de las circunstancias. Que no son tanto cualidades o requisitos sino situaciones o condiciones que rodean y afectan a un suceso. O que podrían serlo. De alguna manera. Si no se tiene en consideración lo estructural. Lo cual resultaría irresponsable. Y en cuyo caso debería cerrarse en empate. O declararse la nulidad. Sin embargo, ahí sigue.

El Museo Arqueológico Eduardo Casanova está en Tilcara, una localidad ubicada en el centro de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, en el noroeste de Argentina, en el límite con Bolivia, en el sur de la región andina central. La zona de Tilcara, a una altura promedio de 2500 metros sobre el nivel del mar, está habitada desde hace unos diez mil años. La Quebrada fue declarada patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la Unesco, y la localidad de Tilcara aparece en el centro de todo ese universo de otredades, turismo, políticas extractivas, cardones, exploraciones, silenciamientos, colonialismo, aromas, representaciones que ocupan el lugar de lo representado y cosas muertas exhibidas en vitrinas institucionales, por intermedio, en buena parte, del Pucará, un yacimiento arqueológico de un poblado prehispánico que la Universidad de Buenos Aires investiga y administra desde hace casi ciento veinte años.

Entonces estaba en el museo. Tenía la cámara de fotos colgando del cuello. En plan turista. Me gusta ser turista. Es un rol social desprestigiado en un mundo de viajeros que se creen más legítimos que los demás, ¿pero qué otra cosa más que turista se puede ser en un museo arqueológico de Tilcara? (Estudié antropología en la Universidad de Buenos Aires. Puedo reclamar mi lugar institucional en la historia centenaria que celebra el museo. Pero también puedo colgarme la cámara y ser un turista. La única desventaja es que tengo que pagar entrada cuando podría evitarlo).

Recorrí las salas, salí al patio, fui a la zona del laboratorio. La puerta estaba entreabierta. Había una mujer joven. Quizás estudiante de doctorado. O docente de doctorado. Una investigadora. Tenía el cabello recogido con una coleta y ropa de trabajar en un laboratorio. Había microscopios y tubos y objetos de laboratorio. Me dijo hola y yo le dije hola. Le dije que solo estaba mirando. Me dijo que bueno. Pero que no sacara fotos. Porque estaba trabajando con restos humanos.

Los restos humanos con los que trabajaba tenían el tamaño de un arroz. No estaba diseccionando una momia en un sarcófago. No había una calavera con huesos cruzados como una bandera pirata. Nada de eso. Un arroz. Quizás se trataba de un trozo de dedo. O de rodilla. Quizás de cadera. Un fragmento de cráneo. O una uña. A lo mejor era un pedazo de diente. Dos indios ebrios se habían agarrado a piñas hacía quinientos o seiscientos años. Uno pegó más fuerte que el otro. El segundo sintió que se le aflojaba la mandíbula. Escupió el pedazo de diente y volvió a la trifulca. O salió corriendo. Vivió para otra pelea. El pedazo de diente quedó tirado en el suelo. Lo tapó la tierra. Luego lo tapó más tierra. Quinientos o seiscientos años después una expedición arqueológica removió la tierra. Y desenterró el diente del indio. Que ahora estaba en un laboratorio de un museo. Podía revelar información valiosa. Sobre patrones alimenticios, o sobre intervariación intrapoblacional, o sobre enfermedades endémicas, o sobre evolución filogenética, o sobre peleas entre indios ebrios. Y la investigadora a cargo de ese pedacito de diente, o de cráneo, o de cadera, que tenía el tamaño de un arroz y que me habría exigido un cambio de lente en la cámara si es que estaba interesado en fotografiarlo, y no lo estaba, intentaba tratar con decencia a la persona a la que había pertenecido.

Me cayó bien de inmediato.

Hasta hace quince años había restos humanos en exhibición en el museo de Tilcara. Momias, cráneos, huesos acumulados en vitrinas. Ya no. Es un cambio institucional: una decisión del museo. La exhibición pública de seres humanos, en la Quebrada de Humahuaca y en cualquier otra parte, está atada por hilos trenzados que recorren leyes nacionales, provinciales y municipales, tratados internacionales y declaraciones universales, códigos de asociaciones profesionales, acuerdos sociales y culturales, posiciones éticas, luchas políticas y necesidades comerciales, y que, a final del día, convergen en las decisiones de cada institución. La mayoría de los códigos deontológicos —ahora seguiré el de la Asociación de Antropología Biológica Argentina— hablan de un trato digno, sensible y respetuoso de los restos humanos albergados en instituciones museísticas y científicas, con independencia de su antigüedad, procedencia y demás atributos personales, étnicos o poblacionales.

La investigadora que trabajaba con los restos humanos del tamaño de un arroz en el laboratorio del museo de Tilcara estaba siguiendo un código. Quizás éste, quizás otro. Acaso en forma de artículos y normativas lubricados por sellos y firmas, acaso armado en base a sus propias experiencias personales y profesionales. En ese código, por alguna razón que no explicitamos, tomarle una fotografía al resto humano tamaño arroz habría implicado un trato indigno, insensible e irrespetuoso para con el indio ebrio muerto. En caso de que se tratara de un indio, y de uno ebrio, que haya estado involucrado en una pelea hace quinientos o seiscientos años, y que haya perdido un diente. Pero el principio deontológico estaba claro: la dignidad y la fotografía habitaban cuartos diferentes.

El Museo Arqueológico Municipal se encuentra en la localidad de Humahuaca, todavía en la Quebrada, a 3000 metros sobre el nivel del mar, entre declaraciones patrimoniales de la Unesco, turistas, restos humanos y cardones. Es un museo modesto, fundado en 1979, sin mucho brillo didáctico, con un código deontológico diferente al del Museo de Tilcara.

Entonces estaba en el museo. En la mesa de entrada. Lo atendía una mujer. No parecía una investigadora. Ningún doctorado. Parecía una empleada municipal cualquiera. Le había tocado la mesa del museo municipal como pudo haberle tocado la mesa de la dirección de rentas o la dirección de la mujer y equidad de género o la secretaría de deporte y acción social. Me preguntó si era nacional o extranjero. Le dije que nacional. No me creyó. Le mostré el documento. Me cobró como nacional. Esperé ahí parado. La mujer me miró como a un tarado que no entendía que nuestra transacción estaba terminada y que ya podía pasar. Me dijo que pasara. Le pregunté si no daban un ticket. Me dijo que no. Di la vuelta para entrar. Lo pensó otra vez. Abrió un cajón de la mesa. Me dijo que mejor sí iba a darme un ticket para que lo guardara como recuerdo. Lo cual significaba que el dinero de la entrada quedaría en el museo y no en su bolsillo.

Me cayó mal de inmediato.

Recorrí las salas, no había patio, no había zona de laboratorio. Esperé un tiempo prudencial, para no ser descortés con la magra oferta de la institución, y decidí marcharme. La mujer me preguntó si quería ver las momias. Le dije que bueno. Me dio las llaves. Le pregunté si podía tomar fotografías. Me dijo que sí, pero sin flash. Le pregunté si podía sacarme una selfie. Me dijo que sí, pero sin flash.

Las momias están en un cuartucho no más grande que un escobero. Amontonadas como un traste viejo. Como algo que dejó un inquilino anterior y que ahí quedó. Los carteles explicativos —con textos enormes e ilegibles, poco pedagógicos, desactualizados, todas las palabras que empiezan con la letra efe con una insólita mayúscula inicial— usan la palabra “cadáveres”. La impresión de falta de dignidad, sensibilidad y respeto es abrumadora. Por ninguna razón en particular, y por ende, por cualquiera de ellas.

No me dieron ganas de sacar fotos, con flash ni sin flash. Apenas tiré una o dos, sin apuntar, con una cámara desechable en blanco y negro. Supuse que eso bastaría para capturar toda nuestra falta de decencia.

El código deontológico de la Asociación de Antropología Biológica Argentina dice que lo que constituye un trato respetuoso o digno varía en diferentes contextos y situaciones, y que distintas personas pueden manifestar diferentes sentimientos acerca de los restos humanos, y que por eso las instituciones museísticas y científicas deben ser particularmente sensibles y atentas al medio sociocultural en el que desarrollan sus tareas de investigación, conservación y gestión. De cadáveres, podría agregar el texto explicativo del museo humahuaqueño.

Mis propios sentimientos hacia los restos humanos son de indiferencia. No me molesta ni me alegra la exhibición de restos humanos en vitrinas de museos, aunque creo que, si vamos a exhibir, exhibamos a todo el mundo o no exhibamos a nadie. Pero entiendo que distintas personas pueden manifestar diferentes sentimientos al respecto. Por eso, cuando ingreso a un espacio institucionalizado, como espectador o como cómplice, siempre pienso en que es mejor comportarse con decencia que sin ella.

Pasajes sonoros: versión quebradeña

Iorio & Flavio, “Allá en Tilcara”, 1997.

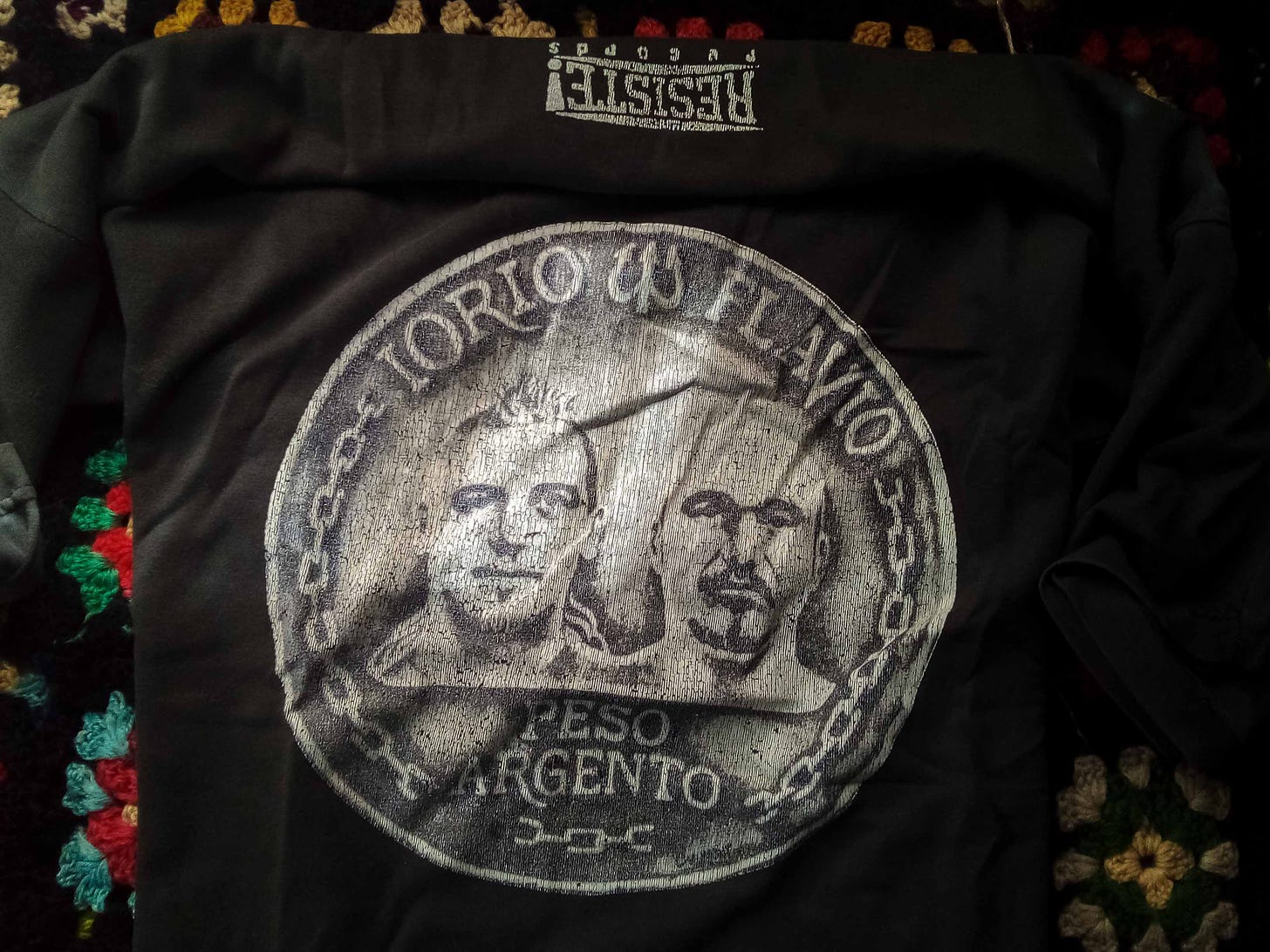

Aquí predicaré para conversos, y, aunque no me gusta dejar a nadie afuera, pediré la paciencia de los recién enterados. “Allá en Tilcara” es la primera canción de Peso Argento, el álbum de folklore firmado por Iorio & Flavio, publicado en 1997 por el sello Resiste. El dúo firmante estaba integrado por Ricardo Iorio, compositor e intérprete argentino de música metálica (V8, en la primera mitad de la década de 1980, Hermética desde el final, Almafuerte entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2010), y Flavio Cianciarullo, también compositor e intérprete argentino, con un currículum extenso que a fines prácticos reduciremos a bajista de Fabulosos Cadillacs.

Así que eso pasaba en 1997: se juntaron Iorio y Flavio, el metal orillero y el ska de la MTV Latina, para hacer un disco de folklore argentino.

No voy a extenderme en la canción porque extenderme implicaría escribir el texto que hace años quiero escribir. Ya lo haré. Algún día. Sólo diré, como guía de escucha, que es uno de esos artefactos que funcionan como casos ejemplares de los procesos de construcción del estado nacional moderno a través de la música folklórica, sólo que, en ese momento y para la gente de mi edad, estaba hecho por tipos cuya otra música sí escuchabas y con quienes ocasionalmente conversabas: no era una referencia lejana a alguna elite aristocrática decimonónica, sino la ocurrencia de alguien a quien te cruzabas en cualquier bar. Lo otro que diré es que, debajo de la historia que cuenta el hombre de la canción (ese “allá” con que se habla de Tilcara puede ofrecernos unos buenos párrafos), y de los varios instrumentos que le dan espesor (la quena, el charango, el bombo), es una canción de guitarra; y que la guitarra parece un collage de fragmentos que van del barroco clásico al blues y mucho más allá, o mucho más acá. También diré que es una canción preciosa.

Una apostilla autorreferencial. Allá en 1997, terminado el álbum, hubo una presentación para amigos y prensa en el estudio donde se había grabado, que estaba en una bonita quinta en Don Torcuato, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y donde se hizo un asado lleno de beodos y paisanos y jevimetálicos pelilargos argumentando que V8 no había muerto. Yo tenía poco más de veinte años y trabajaba como cagatinta novato en la revista Madhouse, así que me tocó un plato en la mesa. Ese día repartieron el disco y algunos suvenires, que incluían una remera. Pasaron veintisiete años y todavía sigue siendo una de mis remeras de dormir o de estar tirado en el sillón o de lavar la bicicleta o de sentarme a escribir las cosas que pagan las cuentas. Y cualquier remera que se haya lavado durante veintisiete años sin perder del todo su negrura auspicia siempre algo bueno.

*

Edmundo P. Zaldivar (h.), “El humahuaqueño”, 1959 o 1960.

Esto es una vil treta promocional y no tengo ningún pudor al respecto. Uno de mis newsletters favoritos del universo es Silent But Deadly, un recorrido antropológico por las grandes respuestas a las pequeñas preguntas de la vida, y su autora, Kirsten Bell (la antropóloga, no la actriz), que también es autora de Silent But Deadly, el libro, se pregunta si el título del newsletter es un intento desvergonzado de promocionar el libro del mismo nombre, a lo cual responde: “Sí, en efecto lo es”.

Así que usaré esta canción para promocionar un libro de mi autoría. Y pueden suscribirse a Silent But Deadly. O leerlo al menos. Y comprar el libro. El de Bell, digo, pero también el mío. Oigan: hace veintisiete años que uso la misma remera.

La canción es “El humahuaqueño” y se trata de la composición central del cancionero folklórico de la Quebrada de Humahuaca, del noroeste del país, de la región andina central y quién sabe de dónde más; se la acredita como ancestral e inmemorial y milenaria, aunque lo cierto es que, como ocurre siempre con el folklore y las naciones, todo es mucho más reciente y cercano (“cercano” en el sentido de “acá”, en oposición al “allá”, sea Tilcara, o Humahuaca, o la Quebrada).

Edmundo Zaldívar, el compositor, escribió “El humahuaqueño” por encargo en 1941, para tocarla en la radio porteña en la que trabajaba; la inspiración musical le vino del traqueteo del tranvía de Buenos Aires; tenía veinticuatro años y apenas conocía la Quebrada por fotos. La canción se volvió famosa, se la declaró patrimonio regional y provincial, y, como objeto representado, ocupó el lugar de lo que representaba.

Escribí montones de versiones de esta historia, a lo largo de los años, pero publiqué una más elaborada —que incorpora las partes que no suelen entrar en las publicaciones periódicas de circulación general— en Pasajes sonoros: Escritos sobre música, volumen I, el libro que aquí promociono sin vergüenza. Esta historia es un pequeño hit (por caso, aún en plan promoción, Flavia Pittella, en el programa Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre, destaca ese capítulo; también el capítulo sobre Taylor Swift, todo hay que decirlo), y si llama la atención es porque sacude algunas consideraciones bien naturalizadas acerca de la identidad y la memoria y, acaso, de los sonidos que les dan forma.

Esta versión está tomada de un álbum de Zaldívar para mercados internacionales que se publicó en 1959 o 1960 (el disco no lo constata). La portada del álbum es bastante apropiada a nuestros fines: la representación de una representación que ya no es capaz de asumirse como tal.

Ciencias Pardas es un boletín ocasional con cosas de antropología, mapas y ciudades. Si no se suscribieron y quieren hacerlo, acá abajo hay un botón para ello. También pueden revisar el archivo, que, como bien dice Aleida Assmann, es una suerte de oficina de objetos perdidos para lo que no necesita ser comprendido de inmediato. Y pueden pasar por el sitio web. Que es lo mismo, pero sin subdominio. Fotos propias, filtros analógicos.

Y si llegaron hasta acá, gracias por su interés y por su tiempo.